![]()

教育局於 2009 至 2010 學年起推行新高中學制。在新高中課程下學習體育的途徑包括:

「其他學習經歷」中的「體育發展」

每個循環周內有組織的體育課。

聯課活動。

與體育相關的應用學習課程

康樂管理、健體、舞蹈 ......。

「通識教育」課程中的「獨立專題探究」--「體育運動」

運動與商業的關係。

利用藥物提升運動表現所引起的問題。

科技對運動表現的影響。

理論與實踐並重。

![]()

過往的香港中學會考亦設有「體育科」,但高級程度會考卻沒有。眾所周知,本地和海外的專上院校考慮收生時都看重學生的高級程度會考表現。對於熱愛運動的學生,修讀中學會考體育科的確帶給他們很好的學習經歷,但這對他們報考專上院校的幫助卻不大。隨著香港中學文憑考試的實施,「體育選修科」將與其他科目一樣,在專上院校收生時同樣備受重視。

「體育選修科」是香港中學文憑考試科目,它的內容建基於「一般體育課」,著重提升學生在體育、運動及康樂方面的知識、理解和技能,無論是精英運動員還是只對體育運動有興趣的學生都適合修讀。

「體育選修科」提供了一個廣闊的平台,讓學生在學習體育的同時,有機會觸及生理學、營養學、物理學、社會學、心理學、歷史和管理等不同學科,有利學生報讀體育、運動科學、康樂管理、教育、物理治療、護理及新聞等專上教育課程。基於其跨學科的課程設計,「體育選修科」能幫助學生發展科學頭腦和反思能力、正面的價值觀和積極的態度、實用的共通能力,以及強健的體魄。這些特質正是修讀任何專上教育課程所必需的。

![]()

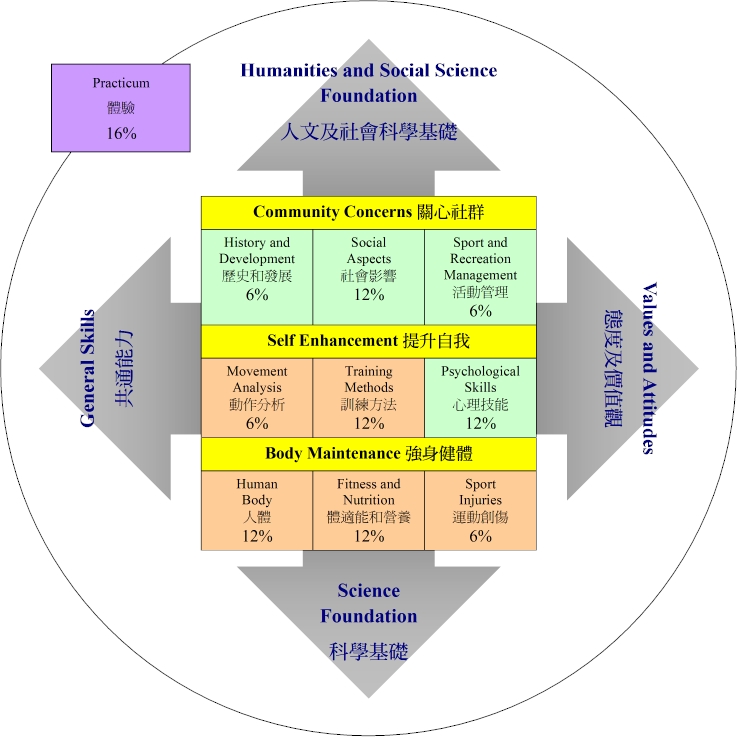

體育選修科的學習目標可分成四類:(甲)科學基礎,(乙)人文學科及社會科學基礎,(丙)共通能力,(丁)價值觀及態度。這些目標將通過學習九個理論部分和參與體驗活動而達成。

理論學習部分的九個課題,涉及不同學科,包括生理學、營養學、物理學、社會學、心理學、歷史、管理等學科,能幫助學生在科學領域和人文學科及社會科學領域打好基礎。個別理論部分或課題已蘊含實習機會,而體驗部分則更加明確要求學生在實踐活躍及健康的生活過程中,設計、實施、評鑑及調整關於強身健體、提升自我和關心社群的計畫。體驗部分要求學生進行具體的體適能訓練,參與最少兩項體育活動,組織校內或社區競賽或康樂活動,關注體育、運動及康樂時事,並作出適當回應。

體育、運動、康樂、消閒與豐盛人生:歷史和發展 本部分讓學生對於體育及其與運動、康樂和消閒的關係有概括的認識。詞彙、基本概念、歷史和近期發展等知識有助學生掌握體育、運動及康樂相關議題的背景,以及學習其他部分的課題。

人體 本部分旨在幫助學生對人體各系統有基本認識,作為其後有關動作分析(部分3)、體適能和營養(部分4)、訓練方法(部分5)、運動創傷(部分6),以及心理技能(部分7)的學習基礎。

動作分析 本部分與物理科聯結,涵蓋身體活動的基本元素,目的在引導學生明白身體活動的科學根據,並將所學知識結合已掌握的心理技能(部分7),提升在體育、運動及康樂方面的表現水平或參與興趣(部分10)。學習本部分,對加強理解某些常見運動創傷的原因(部分6)亦有裨益。

維持健康與活動表現的體適能和營養 本部分幫助學生探究和比較體適能與運動相關體適能的概念,營養與飲食對體育活動表現的影響,以及運動、體適能、飲食、健康和某些慢性疾病之間的相互關係。本部分讓學生認識活躍及健康生活模式的重要性,也幫助他們理解豐盛人生的含意(部分1)及討論影響運動及康樂參與的因素(部分8)。

運動與訓練的生理學基礎 本部分教導學生體育活動表現與運動訓練的關係,使學生了解身體訓練的一般原理和效果,是鍛鍊身體和學習動作的重要基礎,對學生實踐活躍及健康的生活(部分10)具指導作用。

運動創傷、處理與預防方法 本部分討論體育運動的安全措施。建基於先前所學的有關人體構造與動作分析(部分2 與部分3)及訓練方法(部分5),本部分幫助學生對常見運動創傷提高警覺,並把知識應用於處理和預防措施上;學習本部分之後,學生將能較深刻理解運動和康樂活動管理(部分9)中關於活動籌畫和法律相關的課題。

體育、運動及康樂相關心理技能 本部分幫助學生了解體育、運動及康樂方面的心理學基礎,涉及課題包括動作學習理論、影響運動表現的因素及壓力處理等。本部分與體驗(部分10)掛勾;結合先前所學的知識,學生將能夠闡釋及調控動作學習的過程,並可以提升運動表現。

體育、運動及康樂的社會影響 本部分讓學生在不同層面探討社會與體育、運動及康樂的關係,幫助學生從社會文化角度進一步了解體育運動的角色和價值(部分1)。通過時事辯論、事件分析和角色扮演,學生的高階思維將得到鍛鍊,而先前所學正好提供了討論的素材和依據。

運動和康樂活動管理 本部分介紹體育管理和活動籌畫的基本概念,目的是增進學生在服務學校和社區時,組織體育活動的知識。學生的先前所學,特別是關於體育、運動及康樂對社會的影響(部分8),是管理和籌畫活動的重要考慮基礎。

體驗 本部分提供機會,讓學生通過實踐活躍而健康的生活,應用部分1至部分9的理論,做到強身健體、提升自我和關心社群。學生需要結合不同範疇的知識、了解自己的需要,以及確定自己在校內和社區體育、運動及康樂活動推廣事務上的角色。

![]()

理論、知識與技術的結合。

在體育(香港中學文憑)課程內,理論佔

60%,而運動技能與實踐則佔

40%。

(從前會考體育科的理論佔 55%,技能佔 45%。)

自 2016 年起,實習考試的比重由 30% 增加至 40%, 理論考試的比重則由 70% 減少為 60%。

任何對體育有興趣的學生均可以報讀。

課程質素等同其他學科所要求的學術與能力水平。

報讀大學時,體育科成績會獲得大學認可。

除了小數大學學科外,絕大部分大學都沒有特別要求學生須修讀哪個選修科。

![]()

理論部分(60%):公開考試(筆試)

運動技能與實踐部分(40%):原先定下 2012 及 2013 兩年為公開考試,2014 年開始為校本評核。後來改作 2012 至 2015 年為公開考試,2016 年應屆考生為校本評核。最後,再修訂為原定於 2016 年或以後推行的校本評核,將由現時公開評核之實習考試(卷三)取代,包括體適能測試和兩項運動技能測試。

各試卷的比重及考試時間見下表:

|

試卷部分 |

比重 |

時間 |

|

|

卷一 |

多項選擇題及短答題(全部作答) |

42% |

2:15 |

|

卷二 |

長答題(3

選 2 作答) |

18% |

1:15 |

|

卷三 |

實習考試* |

40% |

--- |

試卷三設有體育活動及體適能的評核程序(共佔全卷的40%)。考生須展示在兩項體育活動的能力,每項佔本科分數131/3%;體適能的水平佔本科分數131/3%。

考核範圍一(131/3%)

球類(任擇其一)

羽毛球、籃球、足球、乒乓球、排球

2019年度的公開評核再加入手球

考核範圍二(131/3%)

個人項目(任擇其一)

田徑(1 田 1 徑)

體操(墊上運動+1個器械項目)

游泳(背、蛙、蝶、捷當中 2 個泳式,各游50米)

考核範圍三(131/3%)

體適能測試

1分鐘仰臥起坐

坐地體前伸

引體向上(男子)

屈擘懸垂(女子)

![]()

![]()

課程發展議會,香港考試及評核局(2007,2014年1月更新)。體育學習領域:體育課程及評估指引(中四至中六)。香港:香港特別行政區教育局。

![]()

最近更新日期:2018-04-16