概述

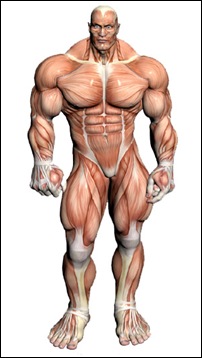

人體的肌肉系統由三種不同的肌肉組成:骨骼肌(skeletal muscle)、平滑肌(smooth muscle)及心臟肌(cardiac muscle),當中與體育運動有直接關係的就是骨骼肌,本文也是以講述骨骼肌為主。骨骼肌大多附著於人體的骨骼上,當骨骼肌收縮時,就會牽動骨骼,並引起各種動作。骨骼肌有收縮快而有力的特點,但比起平滑肌和心臟肌來說,卻易於疲勞。

人體約有434塊骨骼肌,經常參與體育運動的有75對,其他的主要用以控制面部表情、吞咽和發音等動作。骨骼肌約佔成年人體重的40%,個別肌肉的發達程度按其機能而有所差異。例如,下肢的肌肉主要用作支撐及移動,所以較為粗大有力;上肢的肌肉主要用於抓握動作,所以上肢的肌肉較多及細小,但卻較為靈活。

骨骼肌的結構

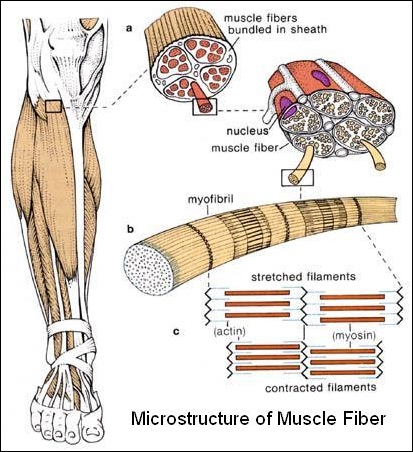

骨骼肌主要是由肌組織構成,每塊肌肉可分為肌腹和肌腱兩部分。肌腹是肌肉中間的部分,由許多條肌纖維(肌細胞)所組成,每條肌纖維的表面都包繞著一層有豐富毛細血管網的結締組織膜,稱為肌肉膜(endomysium)。許多條肌纖維(約100至150條)集合起來成為一個肌束(muscle bundle),週圍由一層叫肌束膜(perimysium)的結締組織包裏著。再由若干個肌束被一層叫肌外膜(epimysium)的結締組織包裏著而成為一個肌腹。肌內膜、肌束膜和肌外膜向肌腹的兩端延伸至由膠原纖維束構成的肌腱。肌腱是肌肉附著於骨骼上的部分,本身沒有收縮能力,但卻有很大的抗張能力。肌腱較肌腹來得堅韌,每平方厘米抗張力強度約為660至1250千克,反觀肌肉在鬆弛狀態下的抗張力強度則只有每平方厘米5.44千克。

骨骼肌纖維的結構

骨骼肌纖維(細胞)的長度可由1毫米至15厘米,直徑約為10至100微米,肌纖維膜(sarcolemma)極薄,細胞核的數量可達數百個。肌纖維膜內的肌漿(sarcoplasm)含有豐富的肌紅蛋白、糖元和脂滴等,還有一般的細胞器(例:線粒體)及大量的肌原纖維(myofibrils)。肌原纖維的直徑只有1至2微米,在肌纖維內是成束的排列著,有明暗相間的橫紋,是肌肉收縮的重要成分。

在電子顯微鏡下,肌原纖維其實也是由大量的肌微絲(myofilaments)所組成,一種由肌動蛋白分子形成,稱為肌動蛋白微絲(actin filaments);另一種由肌球蛋白分子形成,稱為肌球蛋白微絲(myosin filaments)。這兩種肌微絲都是一些收縮物質,與肌肉收縮的機制有很直接的關連。除此之外,在電子顯微鏡下,還可以見到一種叫做肌漿網(sarcoplasmic reticulum)的特別結構,纏繞在每條肌原纖維的表面上,一般相信,肌漿網與肌纖維收縮時興奮的傳導有關。

血管與神經

骨骼肌含有豐富的血管。毛細血管在肌纖維表面蜿蜒行走,形成了一種毛細血管網的架構。人的骨骼肌平均每平方毫米有毛細血管3,000條,總長度約為10萬千米,總表面面績約為6,300平方米。人處於安靜狀態時,肌肉內的毛細血管並非全數開放(充滿血液),一般每平方毫米只有約100條毛細血管是開放著,但當人體在運動狀態時,每平方毫米卻可以有3,000條毛細血管在開放著。

骨骼肌的運動是由運動神經支配,一個神經細胞和它所支配的肌纖維組成了一個運動單位(motor unit)。在大肌肉中一個運動神經元所支配的肌纖維數目可達2,000條,在小肌肉(例:眼肌)中一個運動神經元支配的肌纖維數目可能只有6至12條。一個運動單位內所含的肌纖維數目越多,收縮時所產生的力量越大,反之則越小。肌肉收縮時,參與的運動單位越多,所產生的力量也就越大。就算在安靜的狀況之下,人體各骨骼肌仍然有少數的運動單位在輪流進行收縮運動,使肌肉保持一定程度的張力,以維持人體的姿勢。

除了運動神經外,肌肉內還有感覺神經和交感神經。感覺神經除了負責傳導肌肉的痛楚、溫度等一般感覺外,還會把肌肉收縮的感覺傳到神經中樞;交感神經則負起調節肌肉的營養,物質代謝和生長發育等功能。

肌纖維的種類

在二百多年以前己發現動物肌纖維的顏色有深有淺,因此早期主要根據肌纖維的顏色而分為紅肌(red muscle)與白肌(white muscle)兩類;後來又按肌纖維的生理特點而分為慢縮肌(slow twitch或Type I)及快縮肌(fast twitch或Type II);更有人把快縮肌再分為快縮紅肌(Type IIa)和快縮白肌(Type IIb)。各類肌纖維的生理機能特點見下表:

|

|

紅肌、慢縮肌 |

白肌、快縮肌 |

|

|

Type I |

Type IIa |

Type IIb |

|

|

收縮速度 |

慢 |

中 |

快 |

|

無氧能力 |

低 |

中 |

高 |

|

氧化激素含量 |

高 |

中 |

低 |

|

有氧能力 |

高 |

中 |

低 |

|

抗疲勞能力 |

高 |

中 |

低 |

|

毛細血管 |

多 |

少 |

|

|

肌紅蛋白 |

多 |

少 |

|

|

肌糖元 |

多 |

少 |

|

|

線粒體 |

多而大 |

少而細 |

|

|

肌漿網 |

不發達 |

發達 |

|

|

肌原纖維 |

少 |

多 |

|

|

神經支配 |

小運動神經 |

大運動神經 |

|

人體大部分肌肉都混有這兩種(慢、快)具有不同生理機能特點的肌纖維,但在每一塊肌肉中兩者的比例並不相同,而且各塊肌肉中兩種肌纖維的百分比亦相差頗大。不過,在同一運動單位(motor unit)內的肌纖維則只會屬同一類型。亦即是說,快縮運動單位內全是快縮肌纖維;而慢縮運動單位內則全是慢縮肌纖維。

研究發現,速度性項目運動員主要運動肌肉內,快縮肌纖維的比例較高。例如,世界級優秀運動員小腿肌內快縮肌可佔上70至90%。反過來說,耐力性項目運動員主要運動肌肉內,慢縮肌纖維的百分比較高,一些頂級長跑運動員小腿肌內慢縮肌的比例可以高達90%。不過,一般認為這種現象只是自然選擇的結果。大部分學者都認為每塊肌肉內兩種肌纖維的比例是遺存的,訓練並不會改變肌肉內慢縮肌和快縮肌的百分比組成,但快縮紅肌(Type IIa)與快縮白肌(Type IIb)則可隨著訓練而改變。例如,耐力訓練可使原本氧化能力較低的快縮白肌纖維轉化為氧化能力較高的快縮紅肌纖維。

至於性別方面,女性肌肉內慢縮肌纖維的比例較男性高,所以女性的爆發力一般比男性差。

鍛煉對肌肉系統的影響

鍛煉對肌肉系統的影響

肌肉體積增大:一般認為肌肉體積增大是由於肌纖維增粗(hypertrophy)的結果,而不是肌纖維的數目增多。肌纖維之所以增粗是因為肌細胞內線粒體的增多增大、肌原纖維縱裂增多和增粗、肌漿網相應按比例增大等的成果。

肌纖維內線粒體增多增大:線粒體是肌細胞內的供能中心,其增多增大可以為肌肉提供更多的能量作耐力運動之用。研究發現,耐力性練習如長跑、自行車等,均能增加肌肉中線粒體的數量和體積(快縮肌纖維的改變尤為明顯)。

肌肉內脂肪減少:肌肉內的脂肪會降低肌肉收縮的效率,耐力性練習能降低肌肉內脂肪的含量,從而提高肌肉收縮的效率。

結締組織增加:力量性練習可令到肌肉內的結締組織明顯增厚,使肌腱和韌帶變粗,從而減低了被拉斷拉傷的機會。

肌肉中毛細血管增多:肌纖維之間的毛細血管經訓練後都有增多的現象,因而改善了骨骼肌中血液供應的情況,增進了肌肉的工作能力。

肌肉內化學成分的改變:肌肉內的肌糖元、肌紅蛋白、肌動蛋白、肌球蛋白等都在體育鍛煉後有所增加,這些物質都能夠提高肌肉收縮及能量代謝等方面的效率。

參與活動的肌纖維數量增加:運動時其實只有一部分肌纖維對神經衝動產生反應,從而進行收縮。運動鍛煉能增強神經衝動的傳遞,令到參與收縮的肌纖維數量增加,因而提高了肌肉收縮的力量。

![]()

References

![]()

體育院、系教材編審委員會《運動解剖學》編寫組(1984):體育系通用教材:運動解剖學(第二版)。北京:人民體育出版社。

Crocco, J.A. (1977). The Classic Collector's Edition Gray's Anatomy. New York: Bountry Book.

Solomon, E.D., & Davis, P.W. (1983). Human Anatomy and Physiology. Tokyo: CBS College Publishing.

Tortora, G. J., & Anagnostakos, N.P. (1990). Principles of Anatomy and Physiology (6th ed.). New York: Harper & Row.

![]()

Back to Anatomy & Physiology

最近更新日期(Last

Updated):2013-05-01